|

| ▲ |

앞서 미국 상무부는 ‘조 바이든(Joe Biden)’ 행정부 때인 지난 2022년 10월 중국의 반도체 기술 확보를 막기 위해 미국기업이 중국의 반도체 생산기업에 반도체 장비를 수출하는 것을 금지하고, 현지 공장을 운영하는 다국적 기업의 경우 건별로 허가를 받도록 했다. 다만 삼성전자와 SK하이닉스 등 일부 기업에 대해선 중국 내 반도체 공장을 미국 수출관리 규정에 따른 ‘검증된 최종 사용자(VEU)’로 지정해 별도 허가 절차나 기간 제한 없이 미국산 장비를 공급할 수 있도록 배려한 바 있다. 이번 관보에서 미국 상무부는 VEU 명단에서 삼성전자, SK하이닉스, 인텔의 중국 공장을 삭제하기로 했다. 미국산 반도체 장비를 공급할 때마다 일일이 허가를 받아야 한다는 뜻이다. 당장 중국 공장 생산 차질이 불가피하고 향후 기술 고도화나 공정 전환도 사실상 불가능하게 된다. 미국의 중국 견제에 한국의 반도체 산업이 유탄을 맞게 되는 셈이다. 더구나 미국 AMD(Advanced Micro Device) 등의 중국 내 연구개발 센터는 물론, 대만의 TSMC도 종전대로 혜택을 유지하고 있어 한국만 때린 제재가 명약관화(明若觀火)해 보인다.

중국의 ‘반도체 굴기’를 차단하려는 미국의 대(對)중국 제재 강화에 한국 기업들이 큰 타격을 입게 됐다. 나아가 우리 수출의 26%를 차지하는 반도체 산업이 미국과 중국 양쪽의 공세에 ‘넛크래커(Nut Cracker │ 기술 선진국과 저비용 후발국 사이에서 동시에 압박받는 경제적 딜레마)’ 신세로 내몰리고 있다. 그야말로 미·중 반도체 패권 경쟁에서 한국 기업이 새우 등 터지는 신세로 전락하는 위기상황에 직면했다. 반도체 제조 기술이 중국으로 흘러 들어가는 것을 봉쇄하기 위한 도널드 트럼프 정부의 대중 규제는 갈수록 거칠고 집요해지고 있다. 작년 말엔 인공지능(AI) 반도체의 핵심 부품인 고대역폭메모리(HBM)의 중국 수출을 금지했고, 올해 4월부터는 저성능 AI 칩까지 수출을 통제했다가 중국 매출의 15%를 정부에 납부하는 조건으로 수출을 재개하기로 했다. 미국 정부는 경제안보와 글로벌 공급망 재편 차원에서 반도체 통제력을 갈수록 강화하고 있다. 중국과의 반도체 기술 경쟁에서 우위를 지키기 위한 것임을 이해하지 못할 바도 결코 아니지만, 오직 자국의 이익만을 위해 동맹국 기업의 이익을 이처럼 함부로 훼손하는 조치를 언제까지 용납해야 할지 의문이 크다.

이번 조치가 시행될 경우 국내 기업의 중국 내 생산이 차질을 빚을 수밖에 없다. 중국 공장은 삼성전자의 경우 중국 시안에서 전체 낸드플래시의 40%, 하이닉스도 중국 우시에서 D램의 40%와 중국 다롄에서 낸드플래시의 20%를 생산할 정도로 비중이 높다. 범용 제품이지만 장비 교체 시기에 미국 정부의 수출 허가가 지연되면 생산 차질이 불가피하다. 자칫 미·중 관계가 나빠지면 장비반입이 아예 차단될 가능성마저 배제할 수 없다. 더구나 지난해 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 관련 매출도 각각 64조 원, 13조 원에 달한다. 반도체는 한국 수출의 4분의 1가량을 차지하며 중국은 우리의 반도체 최대 수출국이다. 미국발 관세 폭탄이 현실화한 상황에서 중국 내 생산과 대(對)중국 수출까지 망가지면 한국경제는 백척간두(百尺竿頭)의 벼랑에 내몰릴 수밖에 없는 누란지위(累卵之危)의 위기상황에 봉착한 것이다.

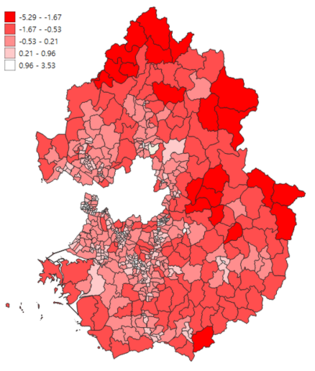

전임 ‘조 바이든(Joe Biden)’ 행정부는 VEU 지정을 통해 동맹국 기업들이 받을 피해를 줄이려는 노력을 미흡하나마 해왔지만 ‘도널드 트럼프(Donald Trump)’ 2기 정부는 이마저도 “바이든 시대의 구멍”이라며 미국 우선주의를 노골적으로 확대하고 있다. 트럼프 행정부는 관세를 무기 삼아 미국에 공장을 짓게 하면서도 기존에 약속한 보조금 지급은 아직도 실행하지 않고 있다. 보조금 지급을 대가로 삼성전자 등 기업의 지분을 미국 정부가 확보하는 방안을 거론할 정도로 기업 활동을 무시하고 있다. 게다가 이번 조치가 시행되면 삼성과 SK하이닉스는 생산 규모를 늘리거나 기술 업그레이드에 나설 수 없어 저(低) 사양 생산에 머물게 된다. 이에 더해 미 행정부는 15%의 상호관세와는 별개로 반도체에 대해 최대 100% 품목 관세 부과 가능성을 거론하는 등 ‘관세의 무기화’로 압박하며 여전히 한국 기업의 리스크(Risk)로 작용하고 있고 반도체 보조금을 출자 전환하는 방식으로 우리 기업들의 지분까지 정조준하고 있다. 미국이 중국의 ‘반도체 굴기’를 주저앉히기 위해 수출 통제와 규제에 나서면서 한국의 대중 반도체 수출 비중은 2023년 37%에서 지난해 33%, 올해 29%까지 급락한 상태다.

하지만 미국의 견제에도 중국은 기술 자립 속도를 높이고 반도체 생산에 필요한 광물 생산·수출을 통제하며 맞불을 놓고 있다. 반도체 생산부터 AI 칩 설계, 반도체 장비 제작까지 국산화하는 것이 중국의 목표인데 미국 빅테크(Big tech)의 AI 모델과 성능이 비슷한 ‘딥시크(Deep Seek)’를 개발하는 등 구체적 성과가 나오고 있다. 중국 반도체 기업들은 내년 AI 반도체 생산량을 3배로 늘린다고 한다. 게다가 중국은 반도체에 2014년부터 10년간 135조 원을 투입했고 올해에는 반도체 장비에만 52조 원을 투자하기로 했다. 엔비디아에 대한 의존도를 낮추기 위해 범용성이 뛰어난 새로운 인공지능(AI) 칩을 개발한 중국 기업 알리바바는 대만 TSMC에 맡기지 않고 중국에서 직접 생산하며 미국이 구축한 반도체 공급망에 정면으로 맞서고 있다. 이렇듯 중국은 대규모 정부 지원과 기술 개발에 나서면서 한국의 반도체 아성(牙城)도 크게 위협받고 있다.

미국은 이번 조치에 120일간의 유예기간을 뒀고 ‘현상 유지’를 위한 장비반입도 허용했다. 희미하고 가냘프기 그지없지만, 아직은 협상의 여지는 남아있다. 정부는 기업과 긴밀히 조율해 민·관의 모든 채널을 동원하고 다각적·다층적 외교와 통상역량을 총 가동해 철회 혹은 적용 유예를 받아내는 데 총력을 경주해야만 한다. 최대한 시간을 벌어야만 반도체 공급망을 다변화하고 피해도 최소화할 수 있다. 미국이 반도체의 최혜국대우를 약속했다지만 안심하기는 이르다. 사흘이 멀다고 말을 바꾸는 ‘도널드 트럼프’ 대통령이 어떤 변덕을 부릴지 알 수 없다. 도널드 트럼프 정부는 반도체 보조금과 국내 기업의 지분을 맞바꾸는 황당한 방안까지 거론하고 있는 지경이다. ‘도널드 트럼프’의 돌발 요구에도 단단하고 튼실한 선제적 대비가 필요하다.

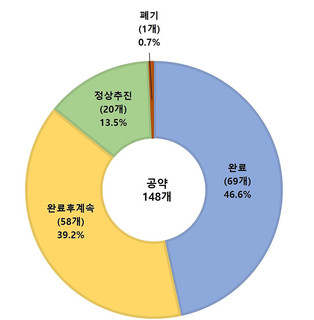

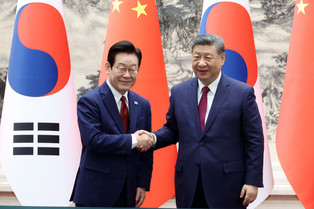

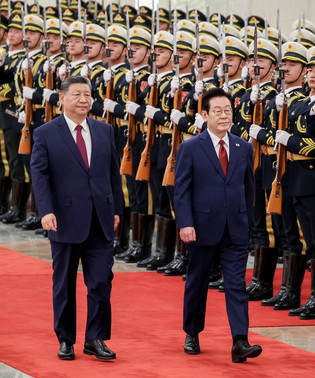

이재명 대통령은 취임사에서 “낡은 이념은 이제 역사의 박물관으로 보내자”라며 “박정희 정책도, 김대중 정책도, 필요하고 유용하면 구별 없이 쓰겠다”라고 밝혔다. 그러면서 “이재명 정부는 실용적 시장주의 정부가 될 것”이라고 했다. 그런데도 기업들이 읍소해 온 근무시간 탄력적 적용과 보조금 지급 등을 담은 「반도체 특별법」은 국회에서 낮잠을 자고 있다. 이래서는 국가대항전 양상의 확전일로(擴戰一路)로 치닫고 있는 글로벌 반도체 전쟁에서 한국이 변방으로 밀려나는 건 시간문제가 안질 수 없다. 한때 초격차를 자랑했던 메모리반도체마저 중국의 거센 추격에 경쟁력을 잃어가고 있는 현실을 직시하지 않으면 그만큼 낙오와 추락의 나락으로 밀려난다는 사실을 각별 유념하고 이제라도 정부와 정치권은 실용적 시장주의에 입각한 경제살리기에 전향적(轉向的)으로 나서야만 할 것이다. 9월 1일은 이재명 대통령 취임 90일이 되는 날이자 제429회 정기국회 개회일이었다. 대한민국의 미래를 위한 냉철한 머리와 뜨거운 가슴이 정상 작동하는 모습을 국민은 보고 싶고 또 기대하고 있다.

[저작권자ⓒ 서울세계타임즈. 무단전재-재배포 금지]